Fratelli col botto

Davigo e la giustizia disumana

SEZZE, la GKO Company torna in scena con “Risvegli”

Superato il momento più critico, che ha costretto la GKO Company a interrompere bruscamente la passata stagione, l’associazione si accinge a ripartire su tutti i fronti. La compagnia di spettacolo è tornata in scena già domenica 4 luglio a Segni (Rm) con l’opera inedita “L’ospite indesiderato”, nell’ambito del Festival “Radure 2021” organizzato da Regione Lazio, Compagnia dei Lepini e Atcl, mentre la scuola di formazione “Magazzino Centro Studi d’Arte” tornerà invece con “Risvegli”, una performance degli allievi del settore danza della scuola, che andrà in scena venerdì 9 luglio alle 21 presso il Belvedere di Santa Maria a Sezze. Come di consueto, la metodologia applicata alla didattica ricalcherà quella utilizzata dalla compagnia professionale, tant’è che anche “Risvegli”, come l’opera presentata a Segni la prima domenica di luglio, è stato ideato secondo la filosofia del site-specific, a basso impatto ambientale, senza luci né palco, con lo scopo dichiarato di insegnare ai bambini come “incontrare” un luogo e come ad esempio un albero, un lampione o una panchina possano non essere d’intralcio all’esecuzione, ma diventare elementi attivi e parte integrante dello stesso spettacolo: “Proprio il titolo “Risvegli” – ha spiegato il direttore artistico Vincenzo Persi, presto impegnato nella sua attività professionale di danzatore nel tour italiano dello spettacolo "Passo a due" con Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti – suona come un augurio e un buon proposito per l’anno nuovo”. All’evento parteciperanno, in qualità di ospiti, Giorgia Luccone, Alessandro Mattei e Franco Abbenda.

Sezze alla fine dello Stato pontificio, il nuovo libro di Onorati e Miele

È uscito il volume Sezze alla fine dello Stato pontificio (1855-1871) curato da Giancarlo Onorati e Marco Miele con la collaborazione del laboratorio di ricerca storica “Semata” dell’Istituto superiore “Pacifici e De Magistris” di Sezze. Il libro è stato pubblicato dal Centro studi storici sul Lazio meridionale “Semata” e raccoglie in modo organico le ricerche d’archivio condotte dagli alunni del laboratorio su alcuni aspetti della storia setina negli anni di passaggio dallo Stato pontificio al Regno d’Italia. La copertina del volume riproduce il disegno “La fontana di Pio IX” di Umberto De Angelis (Farza).

Il libro è diviso in tre parti. La prima parte ricostruisce le vicende relative alla realizzazione dell’acquedotto che portò l’acqua della fonte sant’Angelo all’interno degli abitati di Sezze e di Bassiano. A partire dal 1855 le magistrature setine inviarono diverse petizioni al pontefice Pio IX per risolvere l’annosa questione della mancanza di acqua potabile e il papa autorizzò immediatamente con un rescritto l’utilizzo di fondi dell’eredità Pacifici-De Magistris. Tuttavia passarono più di dieci anni prima che la condotta fosse costruita unitamente alla fontana monumentale di Piazza De Magistris. I problemi maggiori, oltre alla necessità di contenere le spese, erano di carattere tecnico e furono superati con l’utilizzo di tubi innovativi (sistema Petit) costruiti in Francia e capaci di resistere a pressioni idrostatiche molto elevate. Durante gli studi preliminari al progetto l’architetto Tito Armellini, affiancato dal fisico di fama mondiale padre Angelo Secchi della Compagnia di Gesù, prese in considerazione anche l’ipotesi di sollevare l’acqua delle sorgenti Sardellane ma dovette scartarla perché avrebbe creato problemi all’utilizzo della Mola Muti che era vitale per l’economia del territorio. La condotta fu inaugurata nel luglio del 1866 alla presenza del cardinale Karl Reisach prefetto della Congregazione degli studi.

La seconda parte del volume tratta del fenomeno del brigantaggio cosiddetto postunitario nella zona lepina e pontina concentrandosi sugli episodi accaduti a Sezze. Tra questi spiccano il rapimento di monsignor Luigi Turchi, fratello del pittore Giuseppe, l’uccisione di due briganti in contrada Foresta e l’omicidio di un uomo di Sezze, Vincenzo Filigenzi, avvenuto nella palude pontina.

L’ultima parte trascrive integralmente la Relazione sul censimento 1871 eseguito in Sezze, un documento che non è presente nei cataloghi delle biblioteche italiane e straniere e che è stato messo a disposizione dalla famiglia Danieli di Sezze. La trascrizione è comprensiva di note esplicative utili alla contestualizzazione del documento.

La Dirigente scolastica dell’Istituto superiore “Pacifici e De Magistris” di Sezze, professoressa Anna Giorgi, ha espresso soddisfazione per questa pubblicazione cui hanno lavorato gli alunni Elena Calvano, Alessandra Caponi, Aurora Fega, Azzurra Giubaldo, Lorenzo Onorati, Chiara Paladinelli, Alessandro Palombi, Leonardo Paolangeli, Giancarla Rossi, Rostyslav Kravchenko, Francesco Serra, Matteo Toti e Alessia Vitelli.

Il professor Onorati e Marco Miele ringraziano in particolare Filomena Daniela, Franco Vitelli e Fausta Cantarano che hanno messo a disposizione documenti originali di importanza fondamentale per capire molti aspetti della ricerca che è stata condotta principalmente negli archivi di Stato di Roma, di Frosinone e di Latina.

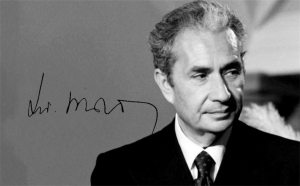

Nella foto il prof. Giancarlo Onorati

Sport e discrimazioni - La vicenda di Lara Lugli

Lara Lugli, classe 1980, vive a Carpi e ha militato nelle categorie dilettantistiche della pallavolo. Schiacciatrice, senza la longevità di Francesca Piccinini o il talento di Paola Egonu, autentiche stelle del campionato italiano, è stata protagonista, suo malgrado, di una storia emblematica che merita di essere raccontata. Due anni fa giocava con l’ASD Volley Pordenone. Il contratto, concluso qualche anno prima, le riconosceva un valore anche retributivo conforme alla sua importanza di atleta di un campionato di serie B1. Nel marzo 2019, a 38 anni, rimane incinta e lo comunica immediatamente alla società. Le clausole sottoscritte prevedevano in questo caso la rescissione del contratto. Si tratta di una regola da tutti conosciuta e accettata nel settore dello sport femminile, sia cioè dalle società che dalle atlete. Dopo un mese Lara Lugli perde il bambino per un aborto spontaneo. L’ex pallavolista chiede ripetutamente e giustamente alla società di versarle l’ultimo stipendio dovutole e relativo al mese di febbraio 2019. Di fronte al ripetuto rifiuto dell’ASD Volley Pordenone, decide di rivolgersi, tramite il proprio avvocato, all’Autorità Giudiziaria ed ottiene un Decreto Ingiuntivo. La società sportiva propone opposizione al decreto ingiuntivo ed avanza domanda di risarcimento nei confronti dell’atleta per non aver onorato il contratto sottoscritto. L’atto di citazione in opposizione contiene affermazioni inverosimili e decisamente sgradevoli. Innanzitutto viene contestato l’ammontare dell’ingaggio, giudicato troppo elevato rispetto alle sue qualità tecniche. Orbene ammesso e non concesso che il procuratore di Lara Lugli avesse costretto con la forza i vertici societari a stipulare il contratto e ad accordarle condizioni economiche così favorevoli, è difficile comprendere come questo si concili poi con l’affermazione che in seguito e in conseguenza della rescissione del rapporto contrattuale la posizione in classifica della squadra sia precipitata e gli sponsor non abbiano più onorato i loro impegni. Delle due una, evidentemente. Tuttavia l’accusa decisamente più scandalosa è che alla stipula del contratto, avendo ormai 38 anni (una vecchia signora quindi!) Lara Lugli avrebbe taciuto l’intenzione di avere un figlio e comunque non avrebbe informato la società di questo suo eventuale desiderio. Una donna a 38 anni o dopo una certa età, stabilita invero non si sa bene da chi e secondo quale criterio, dovrebbe abbandonare il desiderio di diventare madre. Inoltre la maternità sembra essere un problema, un intralcio, una inutile velleità e non un diritto intangibile di ogni donna.

Ad ogni buon conto qualche settimana fa l’ASD Volley Pordenone ha rinunciato alla domanda giudiziale avanzata ed ha ottemperato a tutti gli obblighi nei confronti di Lara Lugli, la quale ha così commentato l’epilogo della vicenda: “È una grande vittoria per tutti ed era molto importante che questa causa non entrasse nemmeno in un tribunale a dimostrazione della sua infondatezza. È un forte segnale per tutte le donne non solo atlete che si trovano a dover affrontare queste situazioni assurde”.

Quanto accaduto a Lara Lugli consente di alzare il velo su un sistema palesemente discriminatorio verso le donne, che va oltre il ristretto ambito sportivo. Il diritto alla maternità della donna che lavora, previsto nel nostro ordinamento e solennemente sancito nella Costituzione, nella prassi dei rapporti di lavoro viene di fatto aggirato e disatteso. Frequentemente capita di leggere di aziende che non assumono giovani donne proprio per evitare il “pericolo” di una gravidanza, di scritture private fatte sottoscrivere alle neoassunte con cui si impegnano a non restare incinta, di lettere di dimissioni dal posto di lavoro sottoscritte in bianco per consentire all’imprenditore di sbarazzarsi facilmente e senza problemi della dipendente. Prassi queste talmente diffuse da rappresentare una sistematica violazione e disapplicazione della legge. La maternità non è così una libera scelta, un diritto della persona, ma un ostacolo al perseguimento degli interessi del datore di lavoro.

Il mondo dello sport rappresenta per di più una terra di nessuno, in cui le donne sono escluse dal professionismo e nei loro riguardi non si applicano le relative tutele contrattuali. In pratica le atlete sono considerate lavoratrici dipendenti e viene loro impedito di svolgere altri lavori, ma al contempo sono inquadrate come libere professioniste con una completa assenza di tutele. La sottoscrizione delle clausole di maternità porta così, in caso di gravidanza, alla sistematica rescissione dei contratti o a non pagare gli stipendi per mesi. Se ricorrono alla magistratura, rivendicando le stesse tutele previste dalla legge per le altre lavoratrici, pur avendo sottoscritto condizioni manifestamente discriminatorie, queste sono considerate valide ed efficaci e la gravidanza una giusta causa per la rescissione del contratto. L’iniquità è talmente interiorizzata che il contratto si ritiene disciplinabile con clausole palesemente nulle e addirittura le stesse sono coercibili in giudizio. In punto di diritto un contratto può essere risolto in presenza di un’inadempienza grave, ma sostenere che una giusta causa di risoluzione possa essere la gravidanza è aberrante e intollerabile. Tali norme sono incostituzionali ed è inaccettabile che vi siano rapporti di lavoro disciplinati secondo regole contrattuali che prescindono dall’indispensabile rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento.

La vicenda di Lara Lugli rappresenta un’occasione importante per riflettere su una realtà impantanata in retaggi culturali obsoleti, lontana dal rispetto della parità di genere ed è urgente pensare ad una riforma normativa radicale: è assurdo che una donna sia costretta ancora oggi a scegliere tra lavoro e figli, a rinunciare alla maternità per non perdere il lavoro. La rinascita del nostro paese, la modernizzazione delle nostre strutture sociali e produttive devono essere accompagnate da una nuova stagione dei diritti e delle opportunità uguali per tutti, in ogni ambito e senza distinzioni di genere.

Saman Abbas e l'assenza di politiche per l'integrazione

È la rabbia il sentimento predominante e non la pena e la tristezza.

Saman Abbas ha pagato con la vita il suo essere una donna libera e coraggiosa, l’aver rivendicato diritti, dignità e autodeterminazione, il suo ribellarsi al tribalismo oscurantista della famiglia e il suo rifiutarsi di sottostare a un matrimonio combinato con un cugino in Pakistan. Sicuramente è stato un prezzo enorme e inaccettabile, che non può lasciarci insensibili e indifferenti.

La morte di Saman Abbas è un femminicidio, una violazione terribile dei diritti umani, che affonda le sue radici nella cultura patriarcale del suo paese d’origine, il Pakistan, nella convinzione perversa per cui le relazioni personali, particolarmente quelle familiari e più intime, sono improntate alla logica del possesso e non del rispetto dell’alterità e della libertà individuale. La vita di una donna non vale nulla ed è sacrificabile, anche se si tratta della propria figlia, soprattutto se osa rifiutarsi di essere merce di scambio, utilità vantaggiosa non per se stessa ma per la propria famiglia, strumento nelle mani di un padre padrone che ne dispone senza limiti in nome di una tradizione islamica, di una reputazione da mantenere integra e tutelare e di cui ammantarsi all’interno della propria ristretta comunità.

Parlare di questo crimine associandolo unicamente all’Islam sarebbe un gravissimo errore. Ogni generalizzazione è frutto di superficialità e finisce per etnicizzare il reato e alimentare il pregiudizio, soprattutto poi contro una minoranza come sono i musulmani nel nostro paese. Detto questo però non possiamo nascondere che fatti così orrendi sono anche possibili grazie alle ambiguità persistenti nel mondo islamico su letture e pratiche aberranti, alla protezione accordata troppo spesso a radicali intransigenti, estremisti e letteralisti attraverso innanzitutto omertà e coperture.

Da qualche anno l’Unione delle Comunità Islamiche Italiane ha emesso una fatwa, ovvero una condanna religiosa contro i matrimoni forzati e la pratica delle mutilazioni genitali femminili. Si tratta di una presa di distanza sicuramente rassicurante e positiva rispetto a pratiche aberranti appartenenti alle tradizioni di alcuni paesi, la negazione di una loro legittimazione sotto il profilo religioso, ma che a ben vedere rivela un limite sostanziale importante.

La fatwa è un atto rivolto all’interno della comunità islamica e ha carattere strettamente interpretativo del diritto religioso. Le comunità islamiche non dovranno più ricorrere alle pratiche dei matrimoni imposti e delle mutilazioni genitali non perché gli iman riconoscono il primato della Costituzione della Repubblica e delle leggi civili dello stato democratico, ma perché il Corano a loro giudizio non deve avere quella interpretazione. In altri termini il femminicidio patriarcale non è condannato in sé, per l’aberrazione che rappresenta, e non vi è alcun richiamo al rispetto dei diritti umani, dell’autodeterminazione di ogni individuo e in particolare delle donne, anzi c’è la riaffermazione del primato della legge religiosa su quella civile, unica ad avere legittimità regolativa dei rapporti tra le persone.

Il vero problema è che in questi anni c’è stata un’incapacità delle istituzioni del nostro paese a promuovere una seria politica di integrazione, soprattutto verso le popolazioni immigrate provenienti da paesi con tradizioni culturali e religiose assai distanti e diverse dalle nostre, come appunto quelle islamiche, sia perché si è confusa la libertà religiosa e di opinione personale con la tolleranza per il disprezzo dei diritti umani professato da alcune frange integraliste e tradizionaliste, sia perché si è preferito ignorare queste criticità per ragioni di convenienza politica spicciola e di consenso elettorale o puntare semplicisticamente sulla contrapposizione, sul contrasto propagandistico e parolaio del fenomeno migratorio, di fatto rinunciando a mettere in atto una efficace azione politica per governarlo. Il risultato rischia di essere devastante sotto il profilo sociale e le conseguenze saranno ancor più evidenti nei prossimi anni, dal momento che intere fasce di popolazione immigrata sono state spinte verso una dinamica di isolamento e ghettizzazione, che ha finito per accentuare la radicalizzazione delle tradizioni di cui sono portatrici, all’interno delle quali il patriarcato violento ha terreno fertile, e per innescare un processo di sempre maggiore rivendicazione identitaria in antitesi al contesto sociale in cui sono immerse e che considerano estraneo ed ostile. La mano degli assassini di Saman Abbas è stata armata all’interno di un simile quadro segregante ed escludente.

Il multiculturalismo non può ridursi alla tutela giuridica del multiconfessionalismo, per cui alle singole comunità religiose è riconosciuta non solo una libertà regolatoria dei comportamenti degli appartenenti, ma anche la possibilità di separarsi nettamente dagli altri individui appartenenti alla società e non praticanti quella determinata religione. Lo stato deve tutelare e garantire la piena libertà religiosa, componente essenziale dell’identità di ogni persona, ma deve altrettanto chiaramente riaffermare il primato delle regole comuni, che vanno rispettate da tutti ed a prescindere dall’appartenenza religiosa. È non più rinviabile l’attivazione di un percorso che porti rapidamente ed efficacemente al superamento della situazione descritta, altrimenti misogeni, sessisti e radicalismi colpiranno ancora chissà quante volte e i responsabili resteranno per lo più impuniti, grazie a coperture e complicità reciproche all’interno di queste comunità chiuse e autoreferenziali. Se continueremo ad avere uno sguardo etnicizzante, a non riconoscere come parte integrante del nostro paese intere generazioni di bambini, di ragazzi e di giovani, figli di immigrati nati in Italia o comunque arrivati da noi da piccoli, impregnati profondamente della nostra cultura e dei nostri valori, animati dai nostri stessi desideri di libertà e realizzazione, destinati però in tal modo a restare frustrati, determineremo una crescita a dismisura di pericolosissime sacche di emarginati, facili prede di estremisti e gruppi violenti, regaleremo uomini e donne all’illegalità e alla criminalità con ripercussioni gravi e imprevedibili per la tenuta sociale complessiva. L’obiettivo deve essere allora educarci ed educare al valore del pluralismo, raccogliere la sfida fondamentale della diversità e non aver paura della contaminazione reciproca.

Sia Pace su Gerusalemme

“Quando Dio creò il mondo, di dieci misure di bellezza, nove le diede a Gerusalemme e una al resto del mondo. Di dieci misure di sapienza, nove le diede a Gerusalemme e una al resto del mondo. Di dieci misure di dolore, nove le diede a Gerusalemme e una al resto del mondo” (Detto rabbinico).

Questo detto rabbinico sintetizza la tragedia di una terra dalla bellezza struggente, uno dei crocevia più straordinari della storia, schiacciata da un pluridecennale conflitto, combattuto prima che con le armi con l’odio, veleno potentissimo instillato nel cuore di palestinesi e israeliani, che li porta non a considerarsi parte del medesimo tutto ma nemici irriducibili, immersi in una ostilità così profonda e radicata nel quotidiano che nessuno sembra più in grado di uscire dalla logica della vendetta.

La recrudescenza dello scontro armato di questi giorni, i bombardamenti israeliani e il lancio di missili da Gaza ad opera di Hamas raccontano una convergenza di interessi delle parti in conflitto, il cui obiettivo immediato è cristallizzare la situazione, da una parte ostacolando o almeno rallentando il cambio di governo in Israele conseguente al recente rinnovo del parlamento e dall’altra impedendo di svolgere le elezioni legislative e presidenziali in Cisgiordania e a Gaza, dall’esito prevedibilmente sfavorevole all’attuale dirigenza palestinese.

Sotto il profilo strategico la destra di Benjamin Netanyahu, al governo in Israele nell’ultimo decennio, mira a mantenere aperto il conflitto con Hamas per proseguire con la politica di occupazione e annessione dei territori palestinesi, assecondando gli estremisti ultraortodossi che sognano la cacciata completa degli arabi, e arrivare ad una situazione di fatto irreversibile. E questo a costo di provocare una grave frattura nella stessa società israeliana e di mettere a rischio la convivenza tra araboisraeliani ed ebrei, come dimostrano gli scontri cruenti avvenuti in diverse città ebraiche.

L’aspirazione ad una patria del popolo ebraico è radicata in una storia dolorosa. Per secoli gli ebrei sono stati perseguitati e l’antisemitismo è culminato in Europa nella indicibile tragedia dell’Olocausto: uomini, donne e bambini schiavizzati, torturati, fucilati e gassati nei campi di sterminio nazisti. Sei milioni non hanno fatto ritorno. Negare questa verità, minacciare la sicurezza interna ed esterna di Israele, riproporre i più odiosi stereotipi sugli ebrei da parte di governanti arabi e musulmani oltre ad essere abominevole, ad evocare negli israeliani la più drammatica delle memorie, rende impossibile superare il conflitto e irraggiungibile la pace nell’intera regione.

I palestinesi, musulmani e cristiani, soffrono da decenni la mancanza di una patria. In seguito alla nascita di Israele migliaia di persone sono state sradicate dalle proprie città, costrette a lasciare le proprie case, a vivere raminghe e senza diritti nei campi profughi di Cisgiordania, Gaza e dei paesi confinanti, sopportando quotidiane umiliazioni sia dagli occupanti israeliani sia dagli stessi fratelli arabi che ne strumentalizzano la causa. Tutto ciò è intollerabile, non è possibile voltare ancora le spalle alla legittima aspirazione dei palestinesi a vedersi riconosciuti patria, diritti, libertà e dignità

Due popoli, con sacrosante aspirazioni, sono inchiodati ognuno alla propria storia e per questo sono restii a qualsiasi compromesso. Tuttavia se continuiamo solo a concentrarci su ragioni e torti, che appartengono in pari misura a tutti i contendenti, su quanto divide e non unisce, a schierarci in tifoserie contrapposte, come se il diritto e la giustizia fossero appannaggio sempre e solo di alcuni, non riusciremo a cogliere la verità, a venire incontro alle legittime richieste di entrambi e a porre le condizioni per arrivare all’unico traguardo possibile: la coesistenza pacifica e sicura.

Il governo israeliano e l’Autorità Nazionale Palestinese devono comprendere che non c’è alternativa all’abbandono della violenza, della vendetta e delle rivendicazioni sterili, devono sedersi intorno ad un tavolo, guardarsi negli occhi ed avere il coraggio di farsi costruttori di pace. È interesse del popolo di Israele, è interesse del popolo di Palestina, è interesse di tutti noi, se veramente vogliamo restare umani.

I palestinesi hanno diritto ad uno stato, ma non basato sulla tirannia. L’ANP deve garantire il rispetto dei principi democratici, i diritti personali, libere elezioni, porre fine alla corruzione dilagante e impiegare le sovvenzioni economiche internazionali per lo sviluppo e il benessere dei cittadini. Hamas, che controlla la striscia di Gaza, ha preso in ostaggio il proprio popolo, lo costringe a vivere in una prigione a cielo aperto e ha trasformato quel territorio in una rampa di lancio di missili da tirare contro Israele. Se non abbandona il terrorismo, non rinuncia all’obiettivo strategico scritto nel proprio statuto di distruggere Israele e non ne riconosce il pieno diritto all’esistenza non potrà mai essere un interlocutore.

Gli israeliani devono riconoscere con i fatti il diritto all’esistenza della Palestina, mettere fine agli insediamenti abusivi e agli espropri di terre e abitazioni arabe, consentire lo sviluppo dei territori palestinesi, smetterla con le provocazioni come negare ai palestinesi di Gerusalemme est la possibilità di eleggere i propri rappresentanti nell’ANP, peraltro in violazione degli accordi di pace di Oslo, con le ritorsioni armate e gli omicidi mirati.

La tregua raggiunta è un passo positivo, ma è una soluzione precaria e temporanea. In passato ne sono state siglate molte, a cui non è seguito un impegno fattivo per mettere fine al conflitto. È tempo che la comunità internazionale, USA e Europa soprattutto, impongano una ripresa dei colloqui tra le parti per giungere rapidamente ad una pace giusta e duratura. La soluzione dei due stati, solennemente proclamata anche in numerose risoluzioni dell’ONU, apparentemente è la più adatta a soddisfare le ambizioni di entrambi i popoli, ma in realtà è difficile da realizzare per la non continuità dei territori palestinesi, per i tanti insediamenti di coloni in Cisgiordania e soprattutto per l’intreccio inestricabile che lega luoghi e persone. Una cittadinanza comune e condivisa tra i due popoli, una regione israelo-palestinese composta da comunità locali confederate che si autogovernano nel rispetto di tutte le minoranze e le identità religiose dei gruppi che ne fanno parte potrebbero essere una soluzione alternativa e probabilmente più realizzabile.

La mia è forse l’utopia di un pacifista e obiettore di coscienza, ma bisogna osare per costruire la pace.

La lezione di Aldo Moro

“Rimettiamoci tutti a fare con semplicità il nostro dovere. Chi ha da studiare, studi. Chi ha da insegnare, insegni. Chi ha da lavorare, lavori. Chi ha da combattere, combatta. Chi ha da fare politica attiva, la faccia, con la stessa semplicità di cuore con la quale si fa ogni lavoro quotidiano. Madri e padri attendano a educare i loro figlioli. E nessuno pretenda di fare meglio di questo, perché questo è veramente amare la Patria e l’umanità” (Aldo Moro)

Queste parole, pronunciate da Aldo Moro nel 1944 e rivolte ad una Italia ridotta in macerie, materiali e morali, dalla dittatura e dagli orrori della guerra nazifascista, possiedono un’attualità straordinaria, sembrano scritte per questo nostro tempo in cui la pandemia ha stravolto le nostre esistenze e messo in discussione le nostre certezze, sono uno sprone a non perdere la fiducia e la speranza anche quando le difficoltà paiono soverchiarci e travolgerci, ad assumerci la responsabilità, personale e collettiva, di farci protagonisti del destino comune attraverso i piccoli gesti della quotidianità, artefici di un tutto che ognuno di noi deve concorrere a costruire. L’impegno e la determinazione delle donne e degli uomini che in quel frangente storico si cimentarono nell’impresa difficile di ricostruire il tessuto sociale, culturale ed economico del nostro paese, di restituire all’Italia la dignità e il giusto ruolo tra le nazioni sono un modello a cui guardare ed ispirarci. Indiscutibilmente nel nostro presente avvertiamo un limite importante, l’assenza di figure alte di riferimento, di apprezzata e riconosciuta autorevolezza e caratura politica, etica e morale, capaci di proporsi come guide della comunità per l’autenticità dei valori democratici professati, il forte senso delle istituzioni e il perseguimento esclusivo del bene comune.

Figure come quella di Aldo Moro, le sue profonde convinzioni cristiane, il suo senso della laicità dello stato, le sue intuizioni politiche che ne hanno caratterizzato il lungo impegno nelle istituzioni a partire dall’Assemblea Costituente, la sua intelligenza e acutezza nel saper anticipare e comprendere le evoluzioni e le trasformazioni socio-culturali in atto nel corpo vivo della nazione, la sua capacità di approntare risposte e mettere in campo strumenti e soluzioni strategiche per governarle al meglio e indirizzarle al perseguimento degli interessi generali, possono e devono rappresentare un punto di riferimento fondamentale, un patrimonio importantissimo di idealità e valori cui attingere, una lezione etica e politica permanente e insuperata, anche e soprattutto a livello metodologico, per costruire insieme l’Italia del futuro.

Purtroppo intere generazioni conoscono Aldo Moro unicamente per la strage di via Fani, il suo sequestro ad opera delle Brigate Rosse, i terribili 55 giorni della prigionia, le foto che lo ritraggono con la stella a cinque punte alle spalle, il ritrovamento del suo corpo nella Renault 5 in via Caetani, a due passi dalla sede del PCI in via delle Botteghe Oscure e della Democrazia Cristiana in Piazza del Gesù, e non per essere stato uno dei più grandi statisti italiani. Il suo martirio per mano brigatista lo rese un personaggio popolare ed emblematico, come mai era stato negli anni precedenti, quando veniva presentato come un fumoso ideologo democristiano, dal linguaggio involuto, attento agli equilibri tra le correnti per tenere insieme il composito partito di cui faceva parte sin dalla fondazione. Aldo Moro invece è stato uno dei pochissimi politici dotati di autentica visione strategica, portatore di un progetto democratico e sociale che partiva da una analisi realistica della società italiana, destinato a svilupparsi lungo interi decenni e finalizzato al progressivo allargamento della base sociale dello Stato, mediante il coinvolgimento di strati sempre più ampi di cittadini nel governo del Paese. Nella sua elaborazione culturale e politica Aldo Moro è stato sempre attento a muoversi nel solco della storia che è in divenire e non si è mai lasciato irretire dall’illusione di poterla piegare e assoggettare a ideologie e progettualità astratte. Il rafforzamento delle istituzioni democratiche, il governare la modernizzazione e l’accompagnare le trasformazioni, aiutando la società su cui erano destinate ad incidere a metabolizzarle, sono state la cifra qualificante la sua azione politica. Aldo Moro è stato il paziente costruttore delle condizioni per la partecipazione prima dei socialisti e successivamente, con la terza fase e le cosiddette “convergenze parallele”, dell’inclusione nell’area di governo del PCI. Un passaggio questo che riteneva assolutamente necessario per non disperdere una risorsa essenziale della democrazia italiana, cioè la sua articolazione in maturi partiti di massa capaci di modulare, formare ed indirizzare l’opinione pubblica in una matura democrazia dell’alternanza. Nella sua visione dovevano coesistere momenti di unità nazionale per evitare ai partiti di arrendersi alle sirene del populismo e momenti di competizione e di alternanza al potere, in modo così da favorire il ricambio della classe dirigente e il coinvolgimento di nuove energie provenienti dalla società civile.

La frase di Aldo Moro: “datemi un milione di voti e toglietemi un atomo di verità e io sarò perdente” sintetizza la sua visione della politica e il grande rigore morale che ha sempre contraddistinto il suo impegno nelle istituzioni e all’interno del suo partito, non solo nella elaborazione teorica di possibili scenari futuri, ma anche e soprattutto nella gestione concreta del potere, quando è stato chiamato a ricoprire incarichi e responsabilità di governo. La distanza che separa questa sua concezione del governo del paese, improntata al ragionamento e alla verità, da larga parte della politica odierna è abissale. Inseguire e conquistare un consenso elettorale sempre più ampio, ma non essere portatori nemmeno di un atomo di verità, cioè di un minimo di visione del futuro del paese, rimanere schiacciati sul presente, adagiarsi sull’esistente e non essere in grado di avanzare proposte coraggiose e autentiche di cambiamento, rende il consenso conquistato perfettamente inutile e perdenti quanti lo hanno ottenuto.

Aldo Moro è stato uno dei più grandi protagonisti di una lunga fase della storia dell’Italia repubblicana, nella quale la politica era veramente capace di rappresentare la società e nell’interpretazione della complessità, nel dialogo rispettoso della pluralità e della diversità, nell’inclusione e nella progettualità partecipata ricercava le ragioni dello stare insieme tra cittadini.

La cosa più bella della Resistenza

“La cosa più bella della Resistenza fu la nostra solidarietà: gli uni con gli altri. Non importava se eri comunista, prete, socialista o liberale: eravamo persone che resistevano e questo ci rendeva uniti. E’ esattamente ciò che manca all’uomo di oggi: mancano idee forti che ci uniscano, idee fondamentali, essenziali. Che senso ha oggi la parola onore, che senso ha la lealtà, la fedeltà, l’espressione “io sto con te”. Tutto è comprabile, tutto è vendibile, tutto è cedibile. E si trovano sempre le motivazioni per giustificare quelli che una volta chiamavamo“tradimenti””. (Don Giovanni Barbareschi).

Celebrare il 25 aprile non è semplicemente rievocare una pagina importante del nostro passato, compiere il dovere civico e morale di chi considera la storia un patrimonio insuperabile delle nostre radici di popolo, esaltare il coraggio di quanti combatterono dalla parte giusta, quella della libertà e della giustizia, e con il loro sacrificio posero le basi della nostra democrazia, i cui principi e valori sono solennemente scolpiti nella Costituzione della Repubblica. Infatti se ci fermassimo semplicemente a questo, per quanto encomiabile e condivisibile, la memoria della liberazione dal nazifascismo finirebbe per perdere il suo senso più autentico, rischierebbe di scolorire in una mera rievocazione simbolica e nostalgica, di essere solo un rito stanco e sterile, un volgersi all’indietro fine a se stesso, incapace di impattare efficacemente il presente che viviamo, sarebbe insomma soltanto un rimando ad accadimenti destinati con lo scorrere inevitabile del tempo ad affievolirsi, a storicizzarsi, a perdere peso e rilevanza nel corpo vivo della nostra società.

Lo sfilacciamento del tessuto sociale del nostro paese, accompagnato dal prevalere degli interessi particolaristici ed egoistici, personali e di gruppo, è conseguenza della perdita di riferimenti culturali forti, del senso di appartenenza ad una comunità unita nel medesimo destino, di un allentamento della tensione etica orientata al bene comune che contraddistingue l’agire di tanti cittadini e in definitiva del tradimento del patrimonio valoriale della Resistenza. Fondamentale è perciò il richiamo di don Giovanni Barbareschi, un testimone e un protagonista della lotta partigiana, circa la necessità di tornare alle idealità forti che ispirarono le donne e gli uomini della Resistenza, di riscoprire il senso autentico dell’onore, della fedeltà e della lealtà, di far prevalere le ragioni dell’unità nel rispetto della diversità, di non cedere alla logica mercantilistica per cui tutto è vendibile ed acquistabile.

Incarnando la ribellione morale e la ferma opposizione di molta parte del mondo cattolico del suo tempo, ponendosi come riferimenti essenziali la fede e la sensibilità cristiana prima ancora che le ragioni ideologiche e politiche, don Giovanni Barbareschi scelse di non rimanere inerte e indifferente dinanzi alla violenza fascista e nazista e, insieme a tante altre donne e uomini di diversa estrazione e cultura, diede il proprio concreto contributo per riscattare la nostra patria, per restituirle dignità e onore. “Educato in una famiglia antifascista era logico che io mi mettessi dalla parte della Resistenza e mi schierassi al fianco di coloro che si opponevano ad una mentalità, ad un modo di fare, alla Repubblica di Salò, al regime fascista. In tanti abbiamo detto di no e il nostro no era convinto…. Vorrei però mettere in evidenza che la forza più grande della Resistenza non è stata quella “armata”, bensì quella di tutte le persone che si opponevano con un gesto, con una mentalità, con un rifiuto: la vera Resistenza fu una resistenza morale e ad essa noi preti abbiamo dato una testimonianza autentica”(Don Giovanni Barbareschi). L’adesione a Cristo e la convinzione profonda e radicale che il primo atto di fede che un uomo deve compiere è nella sua libertà, nella sua capacità di essere e diventare sempre più persona libera, perché la fede e la libertà dell’uomo non si dimostrano ma si credono come un mistero, portarono don Giovanni Barbareschi (morto a Milano il 4 ottobre 2018), Giusto fra le Nazioni, medaglia d’argento della Resistenza e medaglia d’oro del Premio Isimbardi, in tempi di pace Giudice del Tribunale Ecclesiastico regionale, insegnante nelle scuole superiori, amico di Don Gnocchi, il prete dei mutilatini, ad una netta scelta di campo, a schierarsi al fianco degli oppressi e dei perseguitati. Dapprima da diacono e membro dell’Opera soccorso cattolico e poi da giovane sacerdote, resistette all’omologazione alla dittatura e respinse prima ancora che con le armi e la violenza con il fermo e risoluto rifiuto la mentalità e l’ideologia devastante e disumana del nazifascismo, in quanto totalmente antitetiche e incompatibili con il cristianesimo. La sua fu una ribellione che partì dai piccoli gesti quotidiani, forte della determinazione morale ed etica di chi professa ed incarna valori veri che travalicano contingenze e convenienze e non è disposto a scendere a compromessi, a piegarsi alla sopraffazione e al sopruso. Nel buio dell’orrore della guerra e nel mezzo delle atrocità indicibili perpetrate dai nazifascisti, si fece luce di speranza, adoperandosi per portare in salvo in Svizzera oltre duemila prigionieri alleati, antifascisti ed ebrei. Catturato dalle SS e incarcerato a S. Vittore, fu sottoposto a un durissimo interrogatorio dal quale uscì con un braccio spezzato, ma senza proferire parola che potesse tradire gli amici.

L’insegnamento fondamentale che dobbiamo trarre dalla memoria della lotta di liberazione è la necessità di porre a cardine del nostro impegno civile, sociale e culturale la difesa dei valori, dei principi e delle prospettive di progresso che furono pensati e voluti per il futuro dell’Italia dalle donne e dagli uomini della Resistenza, appartenenti ad ogni schieramento politico, cattolici, socialisti, azionisti, militari, monarchici, comunisti, liberali, i quali pur diversi per idealità e aspirazioni combatterono in unità di intenti per un paese giusto, libero, aperto e solidale e si fregiarono tutti dello stesso nome: i partigiani.

Siamo chiamati, individualmente e comunitariamente, ad un esame di coscienza laico, a riconoscere i tanti errori, ritardi e insufficienze nel colmare la grande distanza ancora oggi esistente tra gli ideali partigiani e l’Italia contemporanea. La democrazia, la giustizia e la solidarietà rappresentano gli strumenti indispensabili per sconfiggere il disegno oscuro della prevaricazione, dell’esaltazione delle diseguaglianze, della discriminazione del diverso e dello straniero, del ritorno allo sfruttamento indiscriminato delle risorse e del lavoro umano, la nuova veste assunta dal fascismo odierno che tenta di ricacciarci all’indietro e usa tutte le armi disponibili, comprese quelle subdole della mistificazione, del negazionismo, della denigrazione strisciante, del distacco dalla storia, dell’umiliazione della cultura.

Cori, consegnata l'area per realizzare 15 alloggi di edilizia popolare

A Cori in via Insito oggi è stata consegnata alla Gi.Do.Gi de L’Aquila l’area per la realizzazione di 15 alloggi di edilizia popolare per un importo dei lavori di un milione e 600 mila euro. Alla cerimonia era presente il presidente dell’Ater di Latina, Marco Fioravante con il consigliere di amministrazione dell’ente Sergio Toselli, il direttore dell’Ater Paolo Ciampi, il sindaco di Cori Mauro De Lillis il vicesindaco Ennio Afilani e l’assessore Simonetta Imperia.

“Prosegue l'impegno dell'Amministrazione regionale – ha spiegato in una nota l’assessore regionale all’ubanistica e alle politiche abitative, Massimiliano Valeriani - per sostenere il diritto all'abitare come testimonia la consegna di oggi. Un altro prezioso intervento per rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini" “L’Ater di Latina – ha aggiunto Marco Fioravante- è impegnata a dare impulso alla apertura dei cantieri davanti ad un bisogno sociale, quello della casa, che è una delle risposte alle difficoltà che incontrano le famiglie, inoltre è un contributo al rilancio dell’economia. Tempi brevi e valorizzazione delle nostre professionalità sono i punti cardine della nostra azione, il cantiere di Cori è da oggi aperto e in meno di 500 giorni saranno consegnati gli immobili, gli edifici saranno realizzati con particolare attenzione all’efficienza energetica e al rispetto dell’ambiente”.